イタリアで撮った写真⑫

パラーディオの「ヴィラ・ロトンダ」はいわずとしれた超名作なのでぼくが特段何か書く必要も感じないのだけど、実際に訪れてみて個人的にはじめてわかったことが一点あって、それは内部の壁画と建築の構成の関係が思った以上に密接で面白かったことだった。ぼくの知っている限り、パラーディオが建物内部のフレスコ画と関係していたなんて話は殆ど聞かないし、そういう文脈でラ・ロトンダが語られることもほぼないように思う(知らないだけかもしれない)。が、個人的には、内部の構成と壁画の視座との間の関係は切っても切れないくらい密接なものなのではないか、という感触があった。

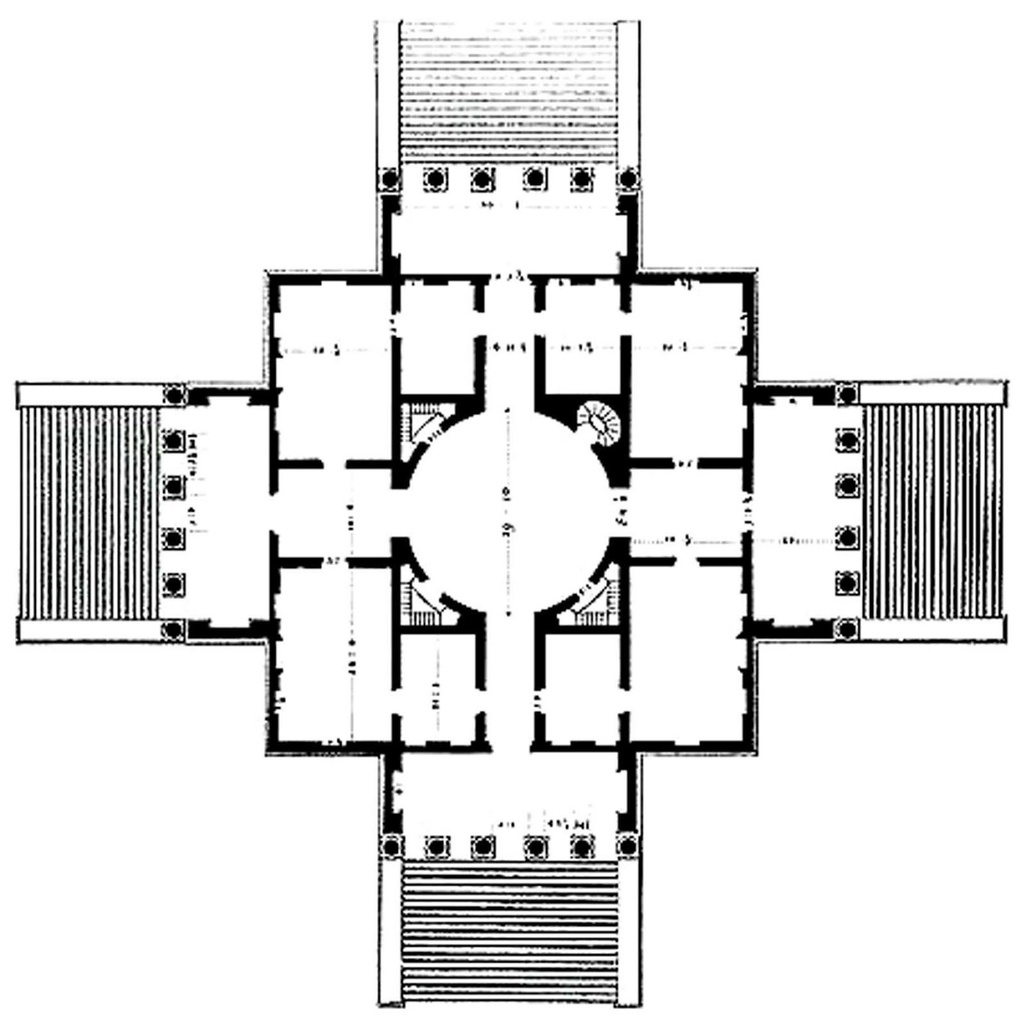

△ Andrea Palladio: Villa Capra "La Rotonda", 1566-67 (built 1567-1605), Vicenza, Italy

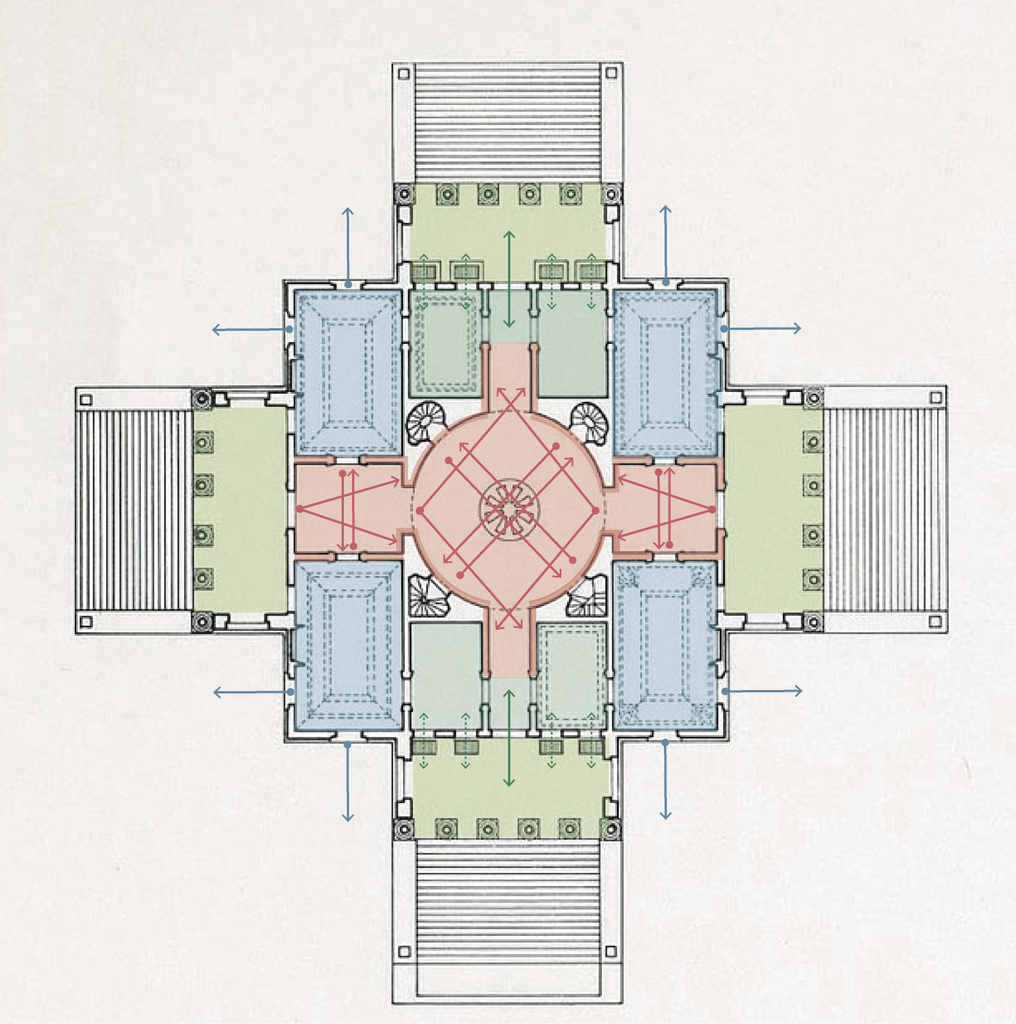

下はロトンダのプランと内観写真(内観は撮影不可だったのでhttps://bit.ly/2DmtqEuから転載)。四隅に大きな部屋と小さい部屋のセットがまったく同じ条件で配されており、真ん中の円形のスペースはこの四隅のスペースの共用部となっている。「廊下」という装置が明確に計画に用いられはじめるのはもっと後の時代で、ここでは室と室が直接連結していることが特徴だ。

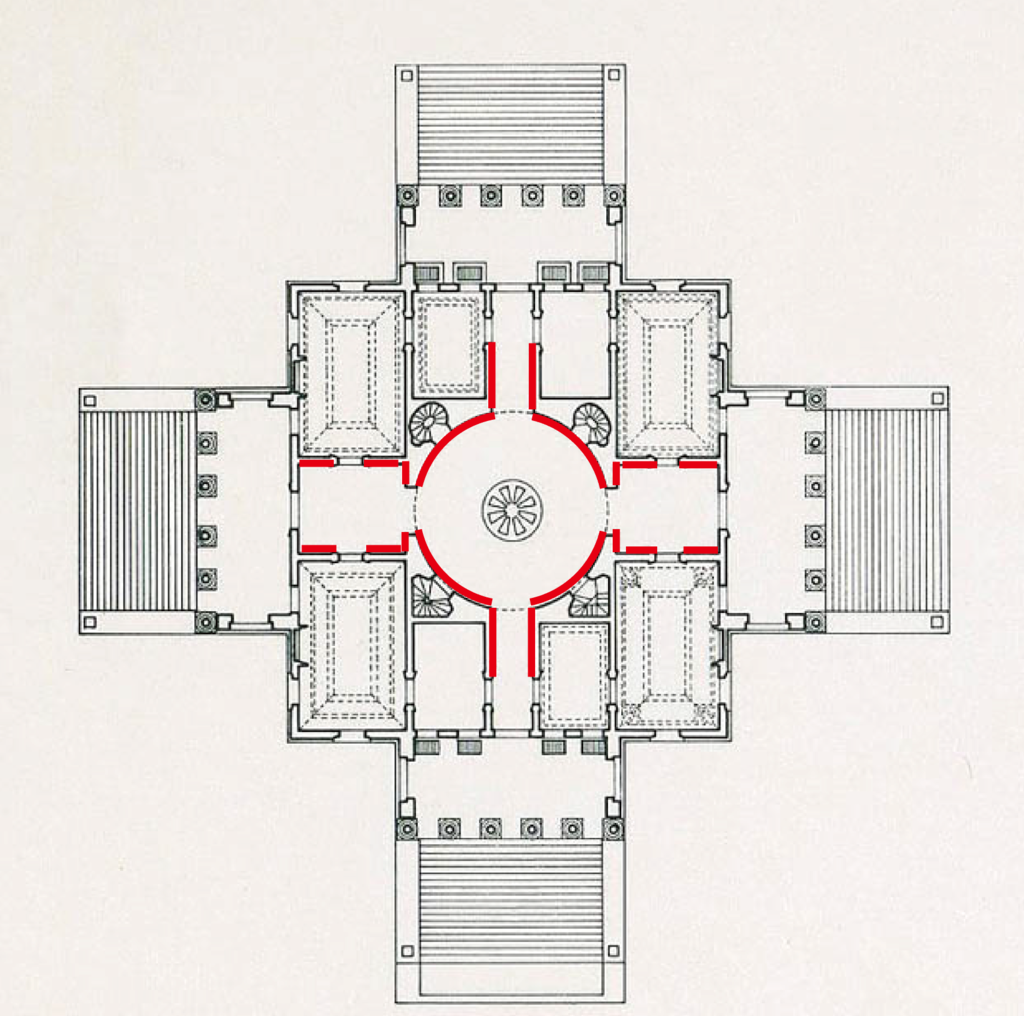

さて、このようなプランに対して、壁画は以下の位置に描かれている。

時代はルネッサンスであり、このフレスコ画はもちろん線遠近法(透視図法)で描かれている。そしてパースペクティヴであればもちろんそこには「視点の位置」が存在する。注目すべきは各々の壁面に描かれたフレスコ画の視座がどこに設定されているかだ。換言すれば、「壁画のもつだまし絵的な仮想の奥行が最も現実味を帯びて知覚される位置」が、いったいのこの平面図のどこに位置づけられているのか、ということ。以下は僕の現場での粗いメモをもとに視点の位置を書き記したものだ。

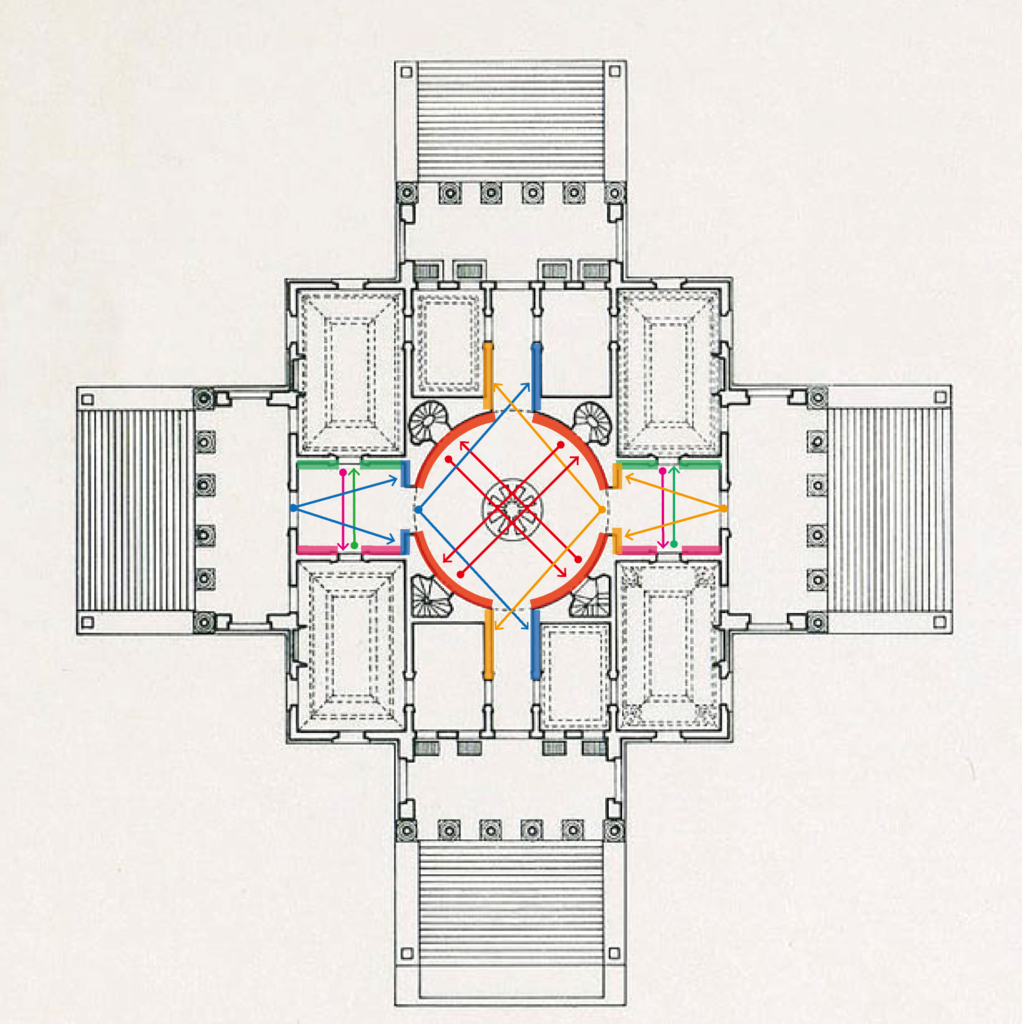

ものすごく見づらくってごめんなさい。でも実際に、これくらい複雑なことになっているのだ。おもしろいのは(おそらくは)ドアの位置がフレスコ画の視座に設定されていることであり、これによって部屋から部屋へと移動するたびにヴァーチャルな奥行が現れては切り替わり、現れては切り替わる、というきわめて特徴的な身体経験がもたらされる。室と室は廊下を介さずに直接連結されているので、天井高や室のプロポーションの変化など、室間の移動にはかなり明確な「パキっ」としたスペースの切り替わりが付随する。その瞬間、室内環境の変化を身体が感知するまさにその瞬間に、ヴァーチャルな奥行がふっと出現し、挟み込まれる。この建物のひとつの特徴で、内部はすごく流動的なのだけど、それに従って建物を歩き回っていると、現実の奥行と仮想の奥行が複雑に錯綜しハイブリッドしていく強烈な体験がもたらされる。

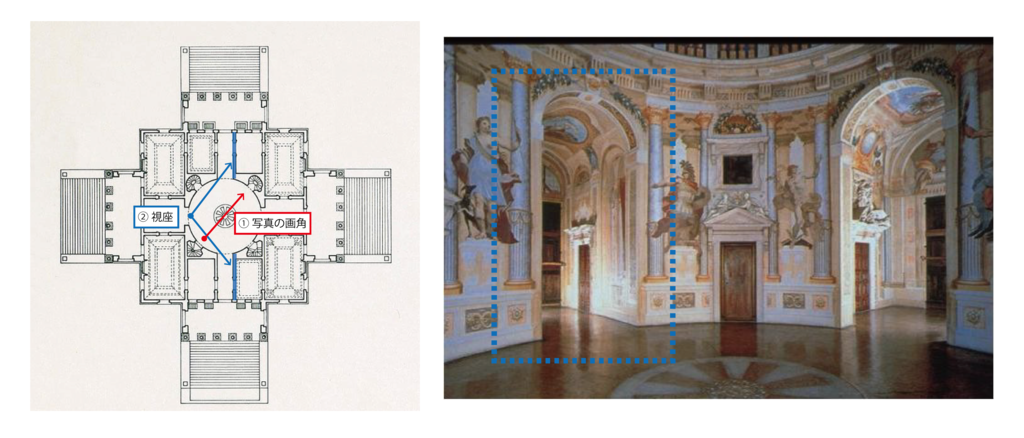

突筆すべきはこの部分だろう。写真左手に注目してほしい。平坦な面にだまし絵的に描かれたレリーフの影は右下に落ちている。この写真は円形ドーム内部から撮影されたものだが、青く示した部分のフレスコ画の奥行がもっともリアライズされる場所は②の位置に(左右対称で)設定されていたように思う(この辺をちゃんとやろうと思うと、きちんと現場調査して論文を一本書かなければいけないと思う)。斜め左右方向にちらりと見えるフレスコ画の、だまし絵的な奥行がもっとも現実味を帯びる瞬間が、エントランス室から巨大なドーム空間に入るその瞬間に設定されている。

ヴィラ・ロトンダは、正方形と円というヒューマニストが理想とする形態を理想的なかたちで実現した建物だと説明されるけれど、結局のところその構成がどんな「効果」をもっているのか、僕にはずっとわからなかった。しかし実際に訪れてみて、この内部のヴァーチャルな奥行のハイブリッドと、それが室から室への移動のリズムと完璧に連動しているということを経験して、個人的には「わかったぞ、、おれが完全にパラーディオをわかってしまったぞ、、」となった。あとから確認してみて、内部の壁画に関して言及している人が皆無で、ついでにこのフレスコ画はパラーディオの死後描かれたものらしいこともわかり落胆したのだけど、いやでもよく考えてみれば、ルネサンス期の建築家である彼が内壁に壁画が描かれる可能性を考えていなかったことなどあろうか!!(いやない)、という開き直りの境地に現在は至っている。とはいえこれ、実はそこまで的外れではないのかもしれない。というのもこのブログを書いているときに渡辺真弓先生がパラーディオ設計のヴィラ・ゴーディ(1537-42)を以下のように説明しているのを見つけたからだ。

主要階のほうはとても壮麗なのですが、こういう絵が描いてあるところは、現代人の感覚からすると「ない方がいい」なんて思うかもしれません。でも、もちろんこっちの方がお金もかかっていて立派だと思われていたわけですが、今までこういうフレスコ画の内装に関しては、パラーディオはあまり関与しなかったのではないかというふうに言われていました。ところが、これはゼロッティという画家が描いているのですが、だまし絵で、トロンプ・ルイユといいますが、ペディメントとか柱とかそういう建築的な要素も克明に描かれています。この構成について実はこういう図面が最近発見されました。これはいわゆるインテリア・エレベーションという室内の立面の展開図ですが、パラーディオが書いたものです。この図面に対する支払いは1550年になされていて、家ができてからあとに内装が行われたことがわかります。これは中央広間の西側の面ですが、こういうふうに壁面を構成して、この四角いところには人物とかそういうものを描きなさいということが言葉で記されています。パラーディオの書いたこうした図面の存在によって彼が壁画の構成にも関係していたということが証明されました。(パラーディオのヴィラをめぐる旅 - イタリア研究会)

フレスコ画が描かれていない外周の部屋に関しては、装飾として特徴的なのは天井くらいなのだけど、ここで思い出すべきはこの建築の建ち方だ。ヴィラは小高い丘に建っており、四方には趣の異なる風景が各々に広がっている。そして彼が、「守らなければならないのは、右側の部屋と左側の部屋とが同じものになることで、それによって建物はどの部分においても同一の物となるのである」*1というように、このヴィラにおいても四隅の部屋は全く同じ条件で、鏡像的に位置づけられていることがわかる。この建ち方と平面構成の重なりがもたらすのは、窓越しに見える風景の差異が、等質につくられた四隅の各部屋を翻って特徴づけている、ということだ。この風景を窓ごしに見る経験は、しかし、さきほどのフレスコ画によってもたらされた経験とは「質」がまったく異なる。というのも、まったく同じプロポーションの部屋に配されたまったく同じ窓枠から見える風景は、あたかも額縁に収められた風景画のようにみえてくるのだ。生々しい身体感覚をともなうヴァーチャルな奥行の切り替わりに比べ、この窓がもたらす経験はずっとさわやなもの。外部の広大な風景はフレームによって切り取られ、軟化され、親しみやすいひとつのオブジェクトとなる。

確信をもって言えることではないけれど、現実の風景にフィクショナルな性質を付加し、そして仮想の風景に生々しいリアリティが付加されていることこそが、ヴィラ・ロトンダの、そしてパラーディオの建築がもっている「ヤバさ」なのではないか。正方形とか円が理想的なかたちで用いられていたり、あるいは過去の様式が手法(マニエラ)として意識的に用いられていることはもちろん面白いのだけど、その結果の「効果」のヤバさにこそ、ぼくらは注目しなければならない。ヴィラ・ロトンダの対称性の強い構成は、フレスコ画というこれまで「二の次」にされてきた要素をむしろ下支えするような、枠組み、額縁、フレームとして企図されたものではないだろうか? と、そこまで言うつもりはないけれど、しかしその狙いがまったくゼロであったとも思えない。

これまでの議論をまとめた簡単な図が、下に示したものとなる。ざっくりいって3つの特徴的な性質をもった場に、この建物は分けられる。ヴィラ・ロトンダがわれわれの身体に注ぎ込むのは、身体の異なる3つのカテゴリーだ。

まず赤い部分だけど、ここではヴァーチャルな奥行が室間の移動にともなって点滅する。これが今回のブログの鍵で、現場に行ってはじめて気づいた場の性質だ。室から室へと移動し、身体を包み込む空隙のプロポーションとサイズが切り替わるその瞬間、つまり身体がどこの室にも属さず足場が定まらないまさにその瞬間に、線遠近法によって描かれたフレスコ画の仮想の奥行が挟み込まれる。移動にともなって知覚されるそのバーチャルな空間は、戯画的でありながら極めて生々しい身体体験を訪問者に刻み込む。この場においてわれわれは、立ち止まることなくずるずると移動する「姿勢」を促されることになる。

緑色のスペースはロッジア(列柱による半外部空間)によって特徴づけられる室である。四隅に配された等質な室を個体化する要素が「遠望的で視覚的な外部」だとすれば、この緑色のスペースは「近傍的で触覚的な外部」、すなわち歩けばすぐそこに行けるような半外部空間によってキャラクタライズされる。建物内奥(赤い部分)では、室間の移動に連携してバーチャルな奥行が紛れ込むことで、フレスコ画のもたらす仮想空間はより現実的な質感をもって現前していたように思う。逆に四方の部屋(青い部分)から見える風景は窓枠によってフレーミングされ、あたかもフィクショナルな風景画であるとすら感じられた。前者は移動するという、自らの意志に基づいた行動にともなってあたかも生き物のように現れては消えるダイナミズムをもっていたが、後者は自分の行動とは何の関係もない、静かで揺るがないオブジェクトとしてそこにあるのだ。前者は共有部(サロン)の移動をともなう高揚感に寄与し、後者は部屋の内部での(つまりは「佇む」ための場での)落ち着いた生活に寄与するので、これは機能的な効果をもつ実践的なアイデアであるとも言えるだろう。とはいえ、両者はあまりにも対照的であり、断絶しているとすらいえるので、ふたつの場を連続的に体験する訪問者の身体は引き裂かれる(ぼくがそうだったのだけど、移動するたびにその落差にビックリしちゃってどうにも落ち着かない感じ)。ロッジアと連結する緑色のスペースは、どっちつかずの私の身体に具体的な手触りと「近さ」を与え、扉の先の大階段へと、そしてその先の庭園へと、宙吊りにされた身体を運ぶ。ここでは外部をオブジェとして単に眺めるのではなく、ドアノブに手をかけ、外へと実際に足を踏み出す「姿勢」を促されるのだ。以上の 「身体のカテゴリー」の3つの体制が、生活に心地よいリズムをもたらし、居住者を活気づけるための構造的な要素として、この建築で実現しているように思う。

これまで書いてきたこの建築がもつ圧倒的な体験は、「建ち方」と「額縁性」に関わるきわめて単純化されたオペレーションにより実現している。文字通り絵画を収める額のように単純な幾何学で構成されたこの建物は、四周で表情が異なる外部の豊かな田園風景と、内部のフレスコ画のその両方を同時に、そして立体的にフレーミングし、関係付ける。室と室が直接連結する流動的なプランによって、額装された現実の風景とヴァーチャルな風景は錯綜し、結晶化する。ゆえに訪問者は常に自らの身体を反省し位置づけ直すことを強いられるのだが、ロトンダの額縁的な空間構成はその都度「身体のカテゴリー」をやわらかく促してくれる。

ヴィラ・ロトンダの次に見たのは、ヴィチェンツァの街なかにあるバシリカ・パッラディアーナ。

△ Andrea Palladio: Basilica Palladiana, 1546-49 (built 1549-1614), Vicenza, Italy

ここで彼が行ったのは、1444年に建造された既存の市庁舎ホール(上の写真右手)の外周に、ルネッサンス様式の2層のアーケードを付加したことだ。様式をハイブリッドさせた円柱のデザインが印象的だけど、何より既存のボリュームとのリズムの調和がとても心地よい。ここでも、パラーディオの建築がもっているフレームとしての機能を感じる。彼が付加したファサードとロッジアによって、既存の建築物は半内部化され、見事に生かされている。と同時に、彼は既存建築に構造的にはほとんどタッチしていない。ここで付加されているアーケードは、「ついたて」のような単独で自立する壁であり、今となってはこれが「額縁」そのもののように見えてくる。

パッラーディオが「バシリカ」、すなわちパラッツォ・デッラ・ラジョーネにおいてやったことというのは、手短に言えば、フォルメントンの造ったロムバルディア・ゴシックの二層のアーケードを取払い、その代りに、古典的なモチーフからなるよりマッシヴでそれゆえ構造的に安定した、総大理石の二層のアーケードを置いたということである。このアーケードは中核部のホール側壁に対してバットレスとして働く補強にすぎないものであり、そしてホール本体にはパッラーディオは一切手をつけなかったから、彼はこの建物に構造的には何ら本質的変更をもたらしたわけではなかった。(……)この総大理石のスクリーンは、非常にマッシヴなものではあるが一枚の壁にすぎず、それによって包まれる中核部の構造体との間には、建築表現上、明らかな断絶があり、その間をつなげようとする努力は全く払われていない。アーケード内部のヴォールト天井は、この大理石のスクリーンや中核部の精巧な切石積み仕上げとは対照的に、粗い煉瓦むき出しのままであり、それと両側の壁との接合部もまことに無造作に収められ、このヴォールトはまるで必要悪であるとでも言うかのように、意識的に建築的表現不在のまま放置されている。そしてこのアーケードの内外をめぐり歩くうち、この大理石のスクリーンがそのような自己完結的な「壁」であるということそれ自体が、この「建築」の最も重要な特質であることを思い知らされるのである。(福田晴虔: パッラーディオーー世界の建築家, 鹿島出版会, pp.64-65., 1979)

この福田先生のテキストは大変に素晴らしく、この建築の確信をものすごく正確に、そして端的についておられる。まさにそのとおり、という感じ。パラーディオは「バシリカ」で、自立した「ついたて」を、かなり意識的に既存の建物とは断絶させて併置させている。加えて言うならば、「バシリカ」における既存建築に対する配慮とアーケードの自立性の両立に、「ヴィラ・ロトンダ」で感じたフレスコ画ないし風景に対する建築の位置付けとどこか類似性があるように感じられた。最後に写真を紹介するテアトロ・オリンピコでも、そう。

△ Andrea Palladio: Teatro Olimpico, 1580 (built 1580-84), Vicenza, Italy

ここでは文字通り舞台装置として、演劇に対する額縁としての構築物を巡る、パラーディオの大胆なアイデアを垣間見ることができる。いずれにしても投げかけられているのは、ある対象=オブジェクトを下支えするための背景となる建築物がどういった物質的組成をもって在るべきかという一貫した問いだ。演劇であれ、田園の風景であれ、既存の建物であれ、フレスコ画であれ、日常的な生活であれ、建築が支えるための対象=オブジェクトをフラットに扱い、そこでの「額縁性」を追求していた人がパラーディオだったのだなぁ、というのが、ぼくの素朴な感想であった。

「額縁性」という造語でぼくが表現したいのは、「額縁」はそこにおさめられるオブジェクトを何らかの仕方でサポートする一方で、それ単体でも自立するモノであるということ、そしてそれは明確な境界を自ら示すものであると同時に、非在を表象する即物的な形態でもあるということだ。建築を額縁化する際の条件は、「おさめる対象」への深い造詣とそれに対する適切なスケールの設定という、額縁の外的補足物としての機能を十分に満たすと同時に、「額縁それ自体がもつ質量の厚み」を計測する際の“誤差”を──それを消すにしろ増幅させるにしろ──意識的に設計の勘定に入れることだ。ぼくらはそこに、具体的なアイデアをさまざまな仕方で、パラーディオと同じように、投入することができる。

-

(Canon AE-1 Program, FD F1.4 50mm, Kodak Portra 400)

*1:パラーディオ: 建築四書, 第一書, 第21章, p.48.