もともとnoteで公開していた記事だけど、こちらに移行します(運営会社のごたごたが嫌になって、徐々にnoteから撤退中なのです、、)。去年建築雑誌に寄稿した、スケールに関するとても短い文章です。

-

建築はスケールの扱いが帰趨を決する芸術であるが、これは文脈に応じて異なる意味で用いられることの多い用語でもある。スケールは一般的にモノの寸法または縮尺といった定義で使用されるが、たとえば「ヒューマンスケール」という考え方にしろ、建築家がこの用語を用いる場合にはしばしば上記の定義よりも広範な意味が含まれる。

端的に、スケールという概念の零地点は「参照性」である、とここでは提案してみたい。たとえば目の前に寸法がわからない箱があるとしよう。その箱の“プロポーション”は箱の短辺と長辺の比によって求めることができるが、箱の“スケール”が知りたい場合はその箱以外の、しかもすでにその寸法を知っている別の要素を用いた比較が必要となる(メジャーを持ちあわせていなければ、あなたは自分の手を用いて箱の大きさを知るだろうし、となりにあるコップを用いた比較分析をおこなってもいい)。ひとつの閉じた体系の内で判断が完遂するプロポーションとは対照的に、対象のスケールを評価するときには、つねに対象以外の要素を参照する必要がある。

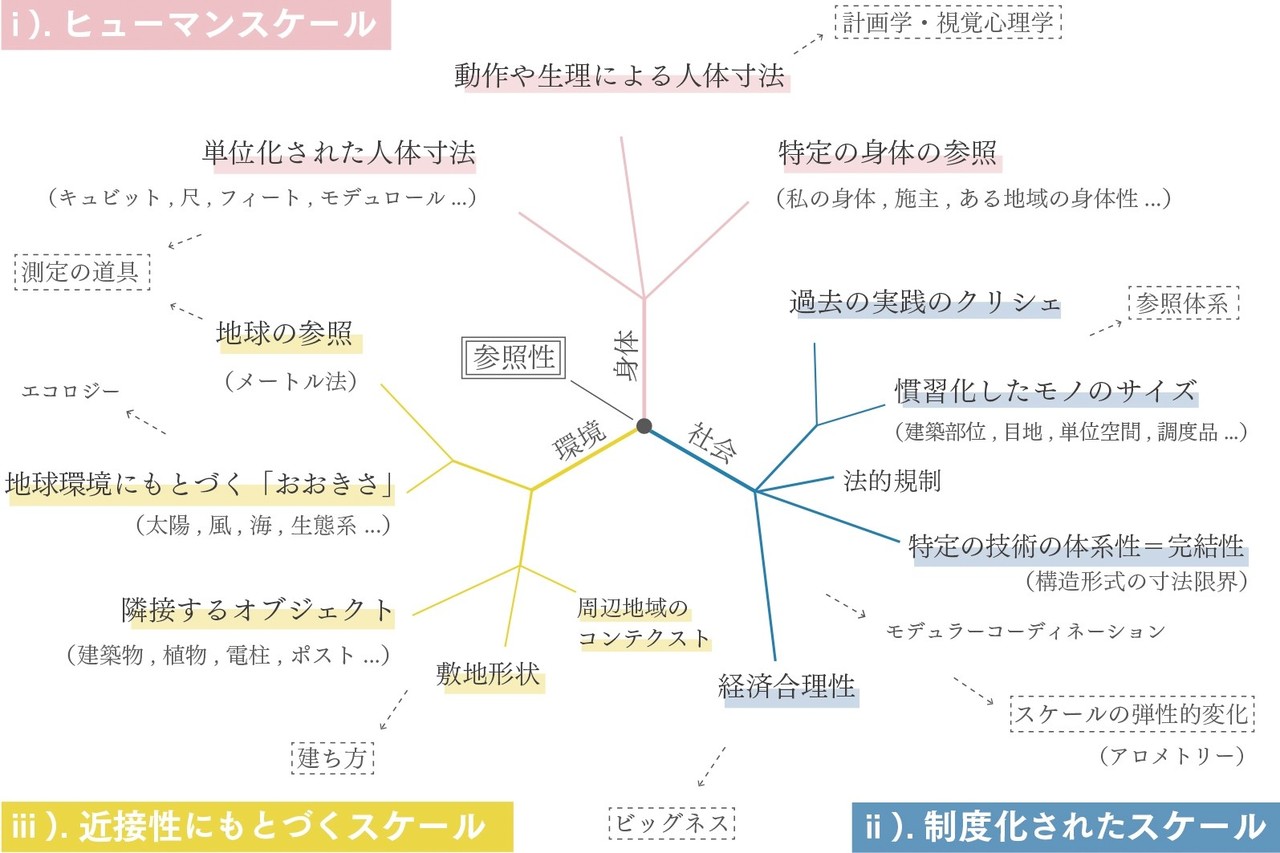

「参照性」を零度として、建築におけるスケールはおおまかに三つの体制に分化する(Fig. 1)。まず第一に人間の身体である。スケールの知覚や決定においては、自分自身をはじめとした個別具体的な身体だけではなく、動作や生理にもとづく人体寸法などの抽象化・モデル化された身体も参照される(i. ヒューマンスケール)。つづいて慣習や制度といった要素も見過ごせない。たとえば「ドアらしきもの」を知覚したとき、私たちはそれがだいたい2m弱だろうという判断も下している。特定の意味とスケールが照応関係にあるとき、そこには風土的・文化的条件のなかで制度化された「約束事」が存在している(ii . 制度化されたスケール)。最後に、ただ単に「近い」あるいは「隣り合っている」ということを考えてみよう。上述した「コップ」のように、それがどれだけ取るに足らないものであったとしても、近接する対象はスケールを判断する際の決定的な要素になりうる(iii. 近接性にもとづくスケール)。

△ Fig.1 「参照性」を零度とする建築のスケール

これらが単独で機能することはなく、建築経験においてはつねに複数の参照先(=スケールバー)が輻輳し、それらがある一定の仕方で分配される力学が発生することになる。「おおきさ」というごく単純な感覚の背後には通訳不可能な複数のスケールバーがうごめいており、それらが我先にと主導権を争っているのだ。私はひとりの設計者として、かかるスケールを枠付けている複数の参照先を特定・相対化したうえで、それらの対応関係を吟味し、ある緊張感のなかで併置させていくこと──あたらしい「おおきさ」を発明すること──を目指している。

-

初出: 建築雑誌 第134集 第1729号